Langhe.

L’evoluzione tettonica e litologica che sta alla base dell’attuale conformazione fisica e strutturale delle Langhe, si è sviluppata in tempi molto lunghi misurabili in milioni di anni.

Nel corso del tempo l’azione prolungata dei processi orogenetici ha comportato notevoli variazioni della composizione fisico chimica dei suoli, alterando le caratteristiche morfologiche del territorio e di conseguenza le peculiarità ambientali e la distribuzione di flora e fauna.

La formazione geologica delle Langhe si sviluppa nell’era terziaria durante il periodo geologico del Miocene a partire da circa 30 milioni di anni fa, a seguito dei processi di sollevamento e di sedimentazione e la conseguente emersione della regione dal bacino marino detto “golfo padano” occupante tutta la pianura padana, che con le sue acque lambiva la catena alpina; la linea di costa nelle Langhe passava per Ceva-Montezemolo e proseguiva lungo il corso del Bormida di Spigno.

La costituzione geologica delle Langhe é composta nella quasi totalità di depositi appartenenti al bacino terziario piemontese con minori estensioni di formazioni preterziarie.

Presenti al confine meridionale e limitate formazioni quaternarie al confine settentrionale di Nord-Ovest a lato della valle Tanaro.

Geologicamente le Langhe sono in gran parte caratterizzate da alternanze di livelli stratigrafici composti da sedimenti grossolani (conglomerati e sabbie) prodotti dalla deposizione lungo i litorali di materiali trasportati a maggior profondità in seguito a movimenti tettonici e frane sottomarine violente, e di livelli di materiale fine (marne e argille) che attestano invece uno stato di quiete in cui riprende la lenta decantazione del materiale presente in sospensione nelle acque marine.

Nella poderosa struttura litologica derivata dall’accumulo di tali materiali, numerose ed abbondanti sono le testimonianze di resti fossili impressi nelle pietre e nel fango che ci narrano di un ambiente sub-tropicale, lussureggiante, ricco di biodiversità sia marina (molluschi, stelle marine, granchi, pesci lanterna, pesci sciabola, coralli, squali,) che terrestre (insetti, uccelli, bisonti, ippopotami, mastodonti, elefanti, palme, lauri, magnolie) profondamente differenziata dalle attuali forme viventi nelle Langhe.

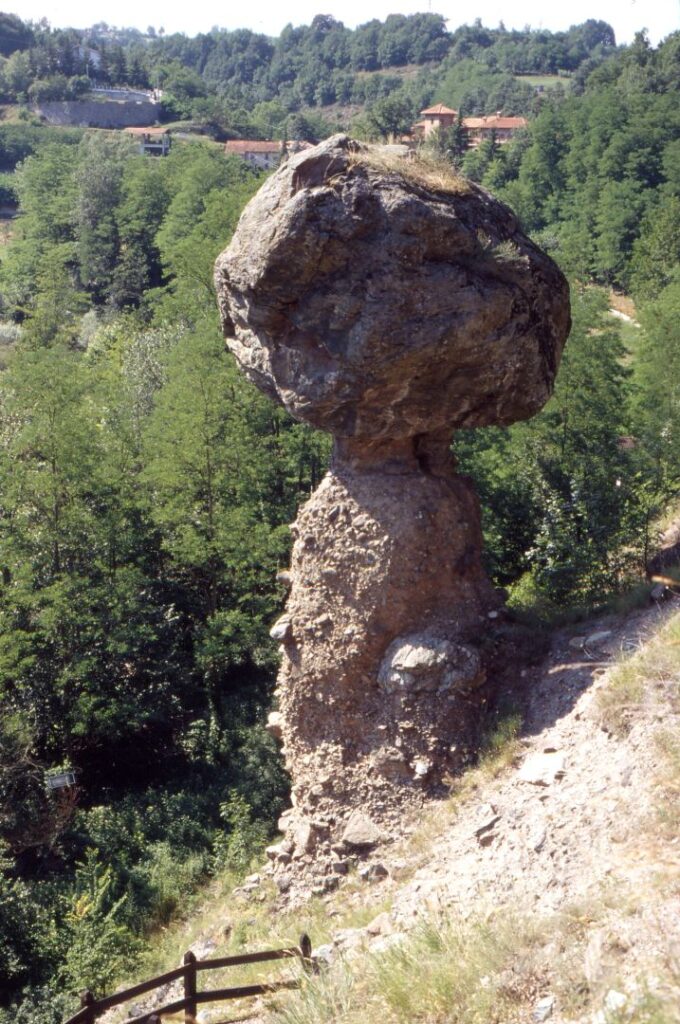

– Formazione di Molare (Oligocene: da 34 a 23 milioni di anni): deposito formato principalmente da ghiaie, associate a sedimenti conglomerati grossolani e da arenarie grigiastre, a volte si riscontrano massi di rilevanti dimensioni spesso superiori al metro, suggestiva testimonianza è il famoso fungo di Piana Crixia; questa particolare composizione alta una quindicina di metri si erge a metà altezza di un crinale sulla sponda sinistra del Bormida di Spigno. La Formazione di Molare ha spessore variabile da 50 a 150 m. circa; si estende nelle zone più meridionali delle Langhe, tra Ceva, Millesimo, Cairo Montenotte, Giusvalla, Dego, Piana Crixia e Spigno Monferrato.

– Formazione di Rocchetta (“Aquitaniano”-Oligocene superiore: da 28,4 a 20,4 milioni di anni): deposito caratterizzato da una successione di marne argillose grigie, spesso sotto forma di lamine sottili, alternate a strati di arenarie e sabbie grigiastre. La Formazione ha una potenza che varia da 50 a 150 m, è sovrapposta pressoché ovunque alla Formazione di Molare.

– Formazione di Monesiglio (“Aquitaniano”- Oligocene superiore: da 28,4 a 20,4 milioni di anni): deposito costituito da strati arenacei giallastri alternati a marne calcaree e argille grigie

La Formazione si estende in direzione Sud Ovest – Nord Est tra Ceva e Rocchetta attraverso la valle del Bormida di Millesimo dove raggiunge la massima espansione. Tra Cengio e Monesiglio il deposito manifesta la massima potenza di 1300 m.

– Marne di Paroldo (Langhiano-“Aquitaniano”: da 23 a 13,8 milioni di anni): deposito caratterizzato da marne grigie a cui si alternano arenarie o sabbie grigiastre. La formazione ha uno spessore variabile da 450 a 500 m, affiora nella parte Sud-occidentale delle Langhe tra le valli del Tanaro e del Bormida di Millesimo.

– Formazione di Cortemilia (Langhiano-“Aquitaniano”: da 23 a 13,8 milioni di anni): deposito formato da arenarie grigie alternate a marne argillose grigio-azzurre, intercalate nella parte superiore in strati di spessore variabili a sabbia grigio-giallastra.

La potenza massima del deposito risulta essere di 650-750 m. esteso in parte nella valle Uzzone.

– Formazione di Murazzano (Serravalliano-Langhiano: da 16 a 11,6 milioni di anni): deposito rappresentato da marne grigie alternate ad arenarie, intercalate a marne grigio-giallognole.

Il deposito affiora nella parte Sud-occidentale della Langhe tra le valli del Tanaro e del Belbo e raggiunge la massima potenza di circa 1000 m. tra Torresina, Murazzano e Belvedere Langhe.

– Marne di S. Agata fossili (Tortoniano: da 11,6 a 7,2 milioni di anni): deposito costituito da

marne argillose plastiche ed omogenee, grigie, talora azzurrognole con spessore di circa 200 m.

– Arenarie di Diano d’Alba (Tortoniano: da 11,6 a 7,2 milioni di anni): deposito formato da strati di sabbie e arenarie grigio-brune o giallastre.

– Formazione gessoso solfifera (Messiniano: da 7,2 a 5,3 milioni di anni): deposito caratterizzato da un orizzonte argilloso-marnoso, nella zona compresa tra La Morra e Narzole con bancate di gesso intervallate da marne e argille scure.

– Depositi alluvionali (Olocene: da 11 mila anni): affiorano con un certo sviluppo lungo l’alveo dei maggiori corsi d’acqua.

Roero.

Rocche: La cartina rappresenta la formazione geologica dei depositi di origine marina che attraversa centralmente il Roero da Sud-Ovest verso Nord-Est, dando origine alle rocche, una fantastica e suggestiva aggregazione di anfiteatri naturali, di precipizi, di forre, di calanchi, di guglie che conferiscono a questo territorio il suo esclusivo ed inconfondibile profilo.

I movimenti orogenetici, il continuo accumulo di sedimenti, il ritiro del mare conseguente all’innalzamento dei fondali condussero al graduale sollevamento ed alla parziale emersione della regione roerina. A poco a poco si creò un ambiente pianeggiante cosparso di zone paludose che col trascorrere del tempo si copri di foreste e praterie tra le quali pascolavano equini, bovini, rinoceronti, con una vegetazione lussureggiante per lo più composta da palme, magnolie e da specie adatte ad un ambiente temperato-tropicale.

Successivamente nel Pliocene circa 5 milioni di anni fa ulteriori movimenti orogenetici crearono una spaccatura tra la zolla africana e quella europea, riversando ancora masse di acqua oceanica nel mediterraneo allagando nuovamente il territorio; successive forti spinte orogenetiche, apporti fluviali, depositi sedimentari, portarono alla definitiva emersione del Roero. Nell’area si creò di nuovo un altopiano con depressioni lacustri e un habitat ricco di biodiversità, testimoniato da resti fossili animali e vegetali.

Le formazioni sedimentarie riscontrabili nelle stratificazioni e nella morfologia geologica del Roero sono di seguito sinteticamente descritte.

– Marne di S. Agata fossili (Tortoniano: da 11,6 a 7,2 milioni di anni): è il deposito più antico del Roero, cominciò a formarsi nel Miocene, è costituito da marne argillose grigio-azzurre, alternate a strati arenacei con poca resistenza alla disgregazione, formatesi in un mare poco profondo. Questo deposito è presente in una fascia parallela alla valle Tanaro da Scaparoni a Govone.

– Formazione gessoso solfifera (Messiniano: da 7,2 a 5,3 milioni di anni): deposito diviso in tre fasce (inferiore, medio e superiore), iniziò a formarsi alla fine del Miocene; la fascia mediana è anche definita Messiniano evaporitico e la fascia superiore Facies a congerie. Il deposito è composto da banchi gessiferi misti a marne finemente stratificate di colore giallognolo, originatesi durante la chiusura dello stretto di Gibilterra; la conseguente riduzione della circolazione acquea all’interno del mediterraneo,

I depositi gessiferi si riscontrano in una stretta fascia nell’area sud del territorio da Monticello a Govone attigua e parallela ai depositi Tortoniani.

I sedimenti argillosi e marnosi della fascia mediana e superiore sono ricchi di fossili sia di origine marina quali pesci, anfibi e molluschi sia di origine terrestre quali rettili, libellule e vegetali.

Nei decenni passati lo sfruttamento dei banchi gessosi fu ampiamente praticato, ne sono ancora testimonianza le numerose cave sparse nelle zone di estrazione; tale attività era articolata in diverse fasi che comprendeva sia il prelievo del minerale dalle cave, l’essicazione dei blocchi estratti in una primitiva fornace a forma di semisfera composta dai blocchi stessi e la successiva frantumazione e raffinazione. La cultura relativa a questi processi è ben rappresentata e documentata nel “Museo dei soffitti in gesso” di Magliano Alfieri.

Argille azzurre (Pliocene inferiore“Zancleano”: da 5,3 a 3,8 milioni di anni): deposito costituito da argille azzurro-grigiastre compatte e alquanto resistenti alla disgregazione con abbondante presenza di fossili marini, formatesi in un mare poco profondo, presenti in una fascia frastagliata attigua ai depositi Messiniani.

– Sabbie di Asti (Pliocene medio“Piacenziano” da 3,8 a 2,7 milioni di anni): deposito di notevole potenza, composto da sabbie giallastre con scarsa resistenza alla disgregazione e rari fossili marini, formatesi in un mare costiero poco profondo, presenti in gran parte del Roero centrale a Sud-Est dell’orlo di terrazza delle rocche.

– Villafranchiano (da 2,7 a 1,5 milioni di anni): deposito formatosi tra Pliocene superiore e Pleistocene, costituito da sabbie e ghiaie dalla colorazione rossastra, di origine marina nello strato inferiore e di origine continentale nello strato superiore, presenti nella fascia a Nord-Ovest dell’orlo di terrazza delle rocche.

– Altopiano di Poirino (circa 1,5 milioni di anni): deposito formatosi nel Pleistocene di origine continentale e alluvionale, costituito da argille con elevato contenuto ferroso che conferisce alle stesse la particolare colorazione rossastra; il deposito si manifesta nella estrema regione di nord-ovest (Sanfrè, Sommariva Bosco, Ceresole).

– Depositi alluvionali recenti:depositi superficiali di origine fluviale recenti, si riscontrano nella valle Tanaro e nelle vallette attigue ai torrenti.